Actualités

GEORGES HOBÉ >>> GAR-ARCHIVES D’ARCHITECTURE

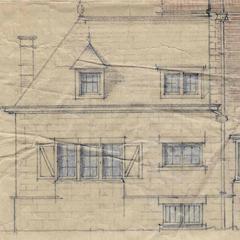

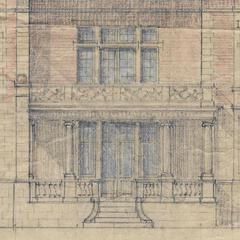

L’avant-projet d’une villa de Georges Hobé (1854-1936), complètement inédit jusqu’ici, vient d’entrer en novembre 2025 dans les collections du GAR Archives d’architecture à Liège. Il s’agit d’un dessin sur calque représentant deux façades, pour un certain H. Neef, propriétaire à Tilff. On ignore les suites de cette étude, sans doute escamotée par l’arrivée de la Première Guerre mondiale, car le document porte la date de 1914. Cette entrée dans les collections du GAR est mystérieuse, car elle s’est faite via l’arrivée d’un fonds provenant de Victor Verlinden, dont on ignore tout quant à cette connexion avec Georges Hobé...

PRÉMISSES D’UNE ENQUÊTE

Pas évident pour le référencement mais il existe désormais une notice « Georges Hobé » dans le site WEB du GAR-Archives d’architecture. Elle est nichée dans une collection sans rapport, en tout cas sans lien compréhensible à ce stade, à savoir le Fonds Victor Verlinden. Sauvé suite à un changement de propriétaire de l’habitation de Victor Verlinden, cet ensemble documentaire contient de manière étrange et pour tout dire mystérieuse ce plan signé par Georges Hobé en 1914. Il s’agit de l’avant-projet pour une villa, en l’occurrences les façades nord et ouest, dont les seules indications contextuelles sont l’intitulé « PROPR. DE MR H. NEEF À TILLF (sic) », la signature autographe et un tampon bien connu de Georges Hobé, ainsi qu’un numéro d’index à cinq chiffres propre à ses archives.

La connexion Hobé-Verlinden reste déconcertante. Nulle part dans les archives de Georges Hobé — jusqu’à présent ! — n’apparaît le nom « Neef »... sauf pour la Villa « Little Lodge » à Spa (1899), construite pour le couple Jules Neef & Marie de Rossius, avec un apparentement à la famille Neujean, pour laquelle Georges Hobé a signé à la même époque une villa sise... juste à côté (actuelle avenue Professeur Henrijean). Des recherches s’imposent donc du côté de la généalogie. Un autre horizon mérite d’être sondé en profondeur, celui de la Reconstruction, dans le cadre de laquelle Victor Verlinden a réédifié notamment une villa à Middelkerke (où Georges Hobé a construit) et une ferme à Moorslede, référencée dans les archives de l’Office des Régions dévastées (où quelques dossiers concernent également Georges Hobé)... Mais à Tilff, peut-être s’agissait-il de la famille Neef de Sainval, « Neef » devenant « Neef de Sainval » en 1929, donc après le décès de Henri Neef (1863-1922), un des trois fils d’Octave Neef-Orban. D’après Pierre Hanquet dans Chronique archéologique du Pays de Liège (1955), en 1913 cet Henri Neef « se constituait une propriété au Frêneux sur les confins de Beaufays et de Tilff » (où se trouve une allée de la « Fraineuse » aboutissant à l’avenue Sur Cortil vers Beaufays). Autre champ d’investigation à ouvrir ! D’autant que quelques années auparavant, Georges Hobé mettait à son actif quatre habitations de service sur l’Ourthe canalisée, les maisons dites éclusières ou de barragiste, qui existent toujours, trois transformations-extensions et une construction neuve. Sur le territoire de Tilff, la maison éclusière de Sainte-Anne est l’une de ses constructions les mieux connues à l’époque, publiée à plusieurs reprises au titre de modèle du genre. Plus en aval, il a modifié la maison éclusière de Sainval, en face du château Neef de Sainval. Encore de quoi tirer au clair ! La notice intégrée à la présentation du Fonds Victor Verlinden est prolongée par un lien vers le pdf d’un texte exposant l’état de la recherche, en l’occurrence son degré zéro, qui n’est pas exempt d’indices propices à l’esquisse de plusieurs hypothèses d’ores et déjà prometteuses.

Cet avant-projet pose d’autres questions que celles qui portent sur l’identification du document signé Hobé. L’architecture qu’on y devine, au travers des deux élévations, est atypique en regard de la production la plus connue de Georges Hobé, à quoi la date de 1914 ajoute du sel, car un rapprochement est possible avec un phénomène plus large en Belgique peu avant la Première Guerre mondiale, au sein duquel Georges Hobé devait jouer une rôle non négligeable. Il s’agissait des hésitations de nombreux architectes émancipés de l’académisme mais partagés entre des préoccupations pour les traditions de l’art de bâtir réactivées par le mouvement des Arts and Crafts et celles de l’exploration de diverses voies vers un Style moderne (et national). Très complexe et par conséquent sous-étudié, ce moment de l’histoire de l’architecture moderne est d’autant plus important qu’il a pesé sur les prémisses de la reconstruction, implémentées pendant et juste après la guerre.

À l’évidence, la recherche doit croiser ce qui peut l’être des itinéraires respectifs de Georges Hobé et de Victor Verlinden, avec une attention particulière, même aiguë, aux événements logiques mais aussi fortuits qui ont amené à ranger ce plan d’un architecte dans les archives d’un autre. Comme disait Bernard Stiegler évoquant « la ’’perte’’ de la mémoire et le risque de dispersion de la pensée induits par le numérique », cela incite à l’utilisation critique des outils du Web, qui renouvelle les perspectives sur les archives d’architecture, inédites et compliquées par l’inondation des sources primaires sous un flot incessant de « faux » (au sens d’Umberto Eco) numériques qui donnent aux originaux une aura d’autant plus forte qu’elle induit des effets pervers... si on en juge par la négligence qui affecte ces matières au jeu des politiques politiciennes, toujours à l’affût de passer à autre chose par opportunisme électoraliste, par exemple le « Patrimoine gourmand », superbe manœuvre de diversion. Mais trêve de plaisanterie, la recherche à cette force de prendre appui sur toutes sortes de temporalités utiles au décryptage du moindre document pour entrer dans le vif du sujet, à savoir la culture du cadre de vie, nourrie de mémoire vive.

La proposition de rédiger une notice accompagnant la mise en lumière de cet avant-projet de Georges Hobé s’est profilée à l’occasion d’un travail tout aussi labyrinthique, lors d’une réunion au GAR avec Aloys Beguin et Sébastien Charlier, au cours de laquelle il était intensément question d’archives d’un autre ordre, celles de l’ensemble Chiroux-Croisiers-Kennedy, au devenir duquel il s’agit d’apporter là aussi un éclairage, en l’occurrence à partir de la présentation en 1976 d’une pièce de Dan Graham dans l’espace de la Galerie Véga quand elle se trouvait là. C’est un autre sujet, à ceci près que la dimension proprioceptive du travail de Dan Graham ouvrait des perspectives sur ce qu’il appelait « temps mental » (brain time) en pensant à des « processus d’apprentissage » (learning processes) [interview par Irmeline Lebeer en 1973], notions qui ont pris une épaisseur paradoxale et néanmoins stimulante à l’heure des IA génératives non interposées mais imposées, ce qui implique cette vigilance que Bernard Stiegler appelait « politique de l’attention ».

Donc, à suivre...

En attendant, voici un lien vers le site GAR-Archives d’architecture ; s’y trouve un autre lien, vers un texte en forme de tentative de circonscrire le degré zéro de l’enquête.